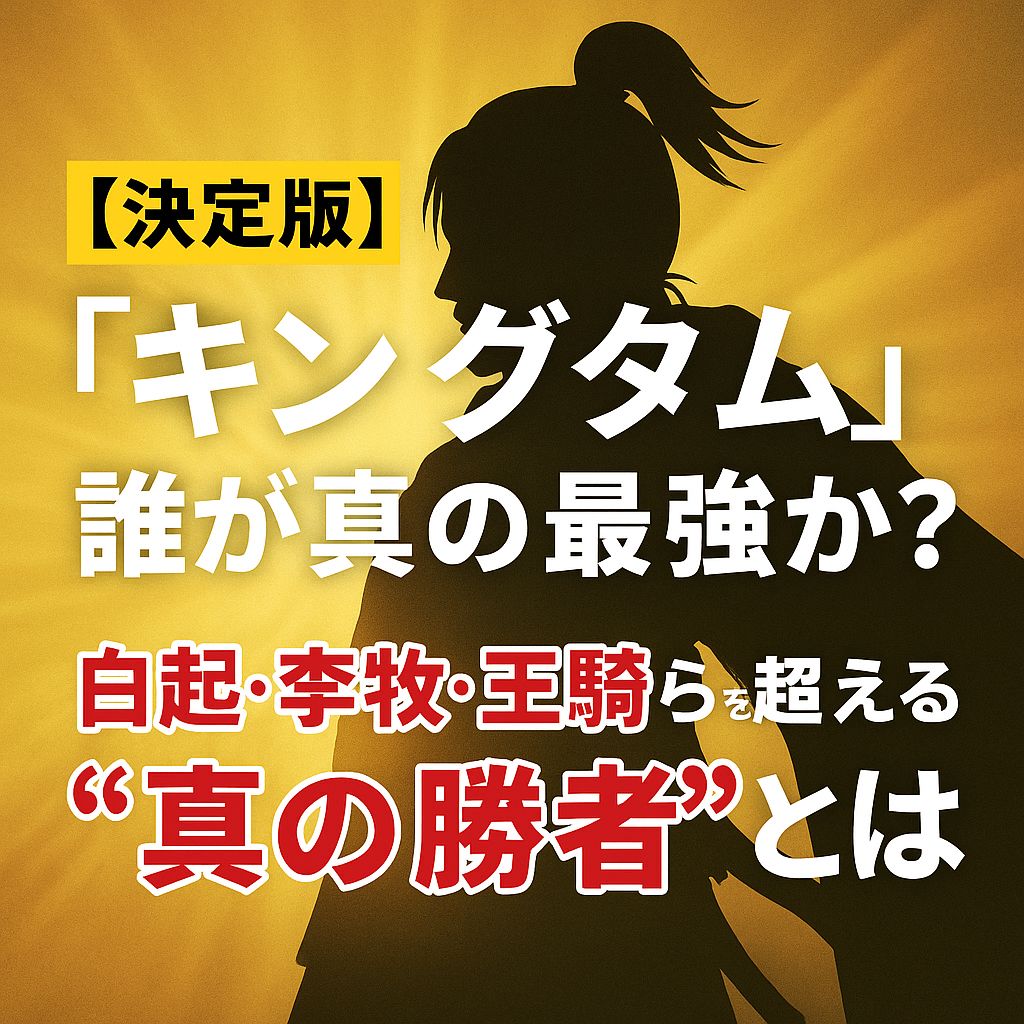

白起・王騎・李牧・王翦・楽毅──春秋戦国時代を代表する“最強”の名将たち。

だが彼らはなぜ、勝ち続けながらも、時代を変えることはできなかったのか?

本記事では、「戦えば強い」が本当の最強かを問い直します。

戦略・思想・歴史を横断しながら、“未来を動かす力”こそが真の最強であることを明らかにします。

読み終える頃には、あなたの中の“最強”の定義が、きっと変わっているはずです。

「最強」の定義を再構築

戦えば強い=最強ではない、新たな視点から考える最強論が理解できる

5人の強者の栄光と限界

白起・王騎・王翦・李牧・楽毅──それぞれの「強さ」の本質と限界が見える

“思想”が最強に勝るのか?

剣よりも人を動かす思想──“剣なき王”という新たな強者像の可能性を考察

現代にも通じる「最強論」

AI時代にも通じる、人間力・思想・リーダーシップの真価がわかる

キングダム世界を深く読む鍵

人気キャラの背景に隠された「物語の問い」を知る視点が得られる

第1章:最強論の前提──“戦えば強い”は最強か?

「最強」とは、いったい何だろう。

誰よりも多くの敵を討てる者か。

勝率の高い者か。

人の心を奪い、戦局を支配する者か。

我々が無意識に抱く“強さ”のイメージは、

多くが「力」や「技」、「知」に集約されている。

しかし、それだけで歴史を変えた者がいただろうか?

たとえば、白起。

秦を最強たらしめた“戦神”と謳われる彼は、

敵軍百万人を葬り、無敗を誇った。

だが、その結末は?――国に恐れられ、命を絶たれた。

王騎。

秦の怪物、武の象徴、美学の体現者。

誰よりも強く、誰よりも美しかった。

だが、彼は中華を統一できたか? いや、遺志を託して逝った。

「最強」は、勝った者ではない。

「最強」は、ただの力ではない。

「最強」は、その時代に何を残したかで測られるべきなのだ。

戦場で強かった者は数多いる。

だが、“時代を変えた”者は限られている。

戦に勝つ者と、歴史に勝つ者は、決してイコールではない。

本章ではまず、私たちの中にある「強さ」の定義そのものを疑うことから始めたい。

“戦えば強い”という単純な枠を超えたとき、

「本当に強い者」は、静かにその姿を現す。

第2章:戦場の神々──最強候補5人の「栄光」と「限界」

歴史を動かすのは、常に“戦場の神々”だった。

『キングダム』に登場する最強候補たちは、それぞれ一時代を築いた英雄であり、現実の中国史にも深く関わる存在である。

だが、彼らは皆“完全”ではなかった。

むしろ、圧倒的な強さゆえに「何かが、欠けていた」と言うべきかもしれない。

| 名将 | 武力 | 知略 | 統治・徳 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 白起 | ★★★★★ 10 |

★★★★☆ 9 |

★★☆☆☆ 4 |

秦の戦神。長平で40万を生き埋めにし、自らの“強さ”に滅ぼされた |

| 王騎 | ★★★★☆ 9 |

★★★★☆ 8 |

★★★★☆ 8 |

武と美学の将。遺志を託して散るという「敗北に似た継承」を選んだ |

| 王翦 | ★★★☆☆ 7 |

★★★★★ 10 |

★★★☆☆ 6 |

冷酷な合理主義者。“中華”ではなく“自分の天下”を見つめていた |

| 李牧 | ★★★☆☆ 6 |

★★★★★ 10 |

★★★★☆ 9 |

愛する国を守る知将。だが“勝つ”ことより“正しさ”を求めすぎた |

| 楽毅 | ★★★★☆ 9 |

★★★★★ 10 |

★★★★★ 10 |

滅ぼさずに治める“徳の将”。だが、政争の渦に飲まれて姿を消す |

■ 白起──“勝ちすぎた男”の悲劇

白起(はくき)は、史実における「戦神」であり、戦国時代を代表する最強の武将として知られている。

実在の秦の将軍であり、生涯に60余戦して一度も敗れなかったと『史記・白起列伝』に記されている。

だが、彼の栄光は、皮肉にも「勝ちすぎたゆえの死」という悲劇で幕を閉じる。

■ 長平の戦い──歴史最大の「戦略的虐殺」

紀元前260年、白起は長平の戦いにおいて趙軍を大破する。

問題はその後だった。

白起は、降伏した40万人の趙兵を捕虜として養うコストよりも危険性を重視し、“生き埋め”にする決断を下した。

この事件は中国戦史最大級の非道とされ、「屠夫白起」と恐れられることになる。

圧倒的な軍略が、道徳と政治の限界を超えた瞬間だった。

■ 謀略により“国に殺された”最強将軍

白起は長平の勝利後も、魏・韓・楚などに対して連戦連勝を重ねていたが、

やがてその“強さ”が国王・昭襄王にとっても脅威となる。

宰相・范雎(はんしょ)の讒言により、白起は戦線から外され、ついには「謀反の恐れあり」として自害を命じられる。

彼は、「敵に敗れた」のではなく、「味方に排除された」最強者だった。

■ 強さの構造──“非情”と“合理”の極地

白起の軍略は、徹底した合理主義に貫かれている。

情や名誉を排し、「勝つために必要なことは全てやる」という信条は、現代の兵法や経営論にも通じるものだ。

だがそれは同時に、人間の倫理や感情から最も遠い地点に立つことであり、

彼の“最強”は、社会と乖離した「冷たい完璧」だった。

■ 「なぜ白起は王になれなかったのか?」という問い

もし白起がそのまま軍権を握り続けていれば、秦の統一は数十年早まっていた可能性もある。

だが歴史はそれを許さなかった。

なぜなら、白起は“勝つ者”ではあっても、“治める者”ではなかったからだ。

「最強」と「最高」は、決して同義ではない。

そして白起は、そのギャップを最も深く体現した武人だった。

■ 王騎──武と誇りの象徴、だが過去に囚われた

王騎将軍は『キングダム』において、初期最大のカリスマ的存在だ。

その振る舞い、言葉、死にざまに至るまで、すべてが“誇り”と“品格”に満ちている。

だがその強さは、決して万能ではなかった。彼は、過去に囚われていた。

■ 美学に殉じた“象徴”としての死

王騎の最期は、強敵・龐煖との死闘を経て、自らの命を信たちに“託す”という形で幕を閉じる。

この構図は極めて演劇的であり、“戦で死ぬこと”が目的ではなく、“誰に何を残すか”がすでに決まっていたようにすら見える。

つまり王騎は、自らの死に“意味”を与えようとした。「最強」は目指さなかった。

彼が求めたのは、“武の美学を継承させる”ことだった。

■ なぜ過去に囚われたのか──喪失からくる自己封印

摎の死後、王騎は一線を退き、政治的な舞台でも後退していたと作中では語られている。

彼の「強さ」はむしろ“過去の象徴”として描かれ、信たちの“未来”を照らす光とはなりえなかった。

つまり王騎は、「過去の戦神」であり、「未来を託す者」ではあっても、自らが未来に立つことはできなかった。

それこそが、王騎の“限界”であり、“美しさ”でもあった。

■ 王騎の問いかけ──「お前たちは、未来をどう生きるのか」

王騎の最大の意義は、戦闘力や功績ではなく、その“問いかけ”にある。

信に「将軍とは、個人ではなく“軍の象徴”である」と説き、リーダーシップとは何かを哲学的に示す。

王騎の死は、その問いに答える使命を、次代の者たちへ託す儀式だった。

それゆえにこそ、彼の死は“敗北”ではなく、“物語構造の継承”として機能したのである。

■ 王翦──「勝つこと」しか信じなかった男

王翦(おうせん)は、秦の天下統一に最も貢献した将軍の一人である。

彼は徹底した現実主義者であり、感情や理想を捨て、「勝つこと」だけに全力を注いだ将軍だった。

その完璧すぎるまでの冷徹さは、彼を“最強の策士”として君臨させる一方、

「なぜ彼は改革者にはなれなかったのか?」という問いも投げかけている。

■ 戦略家としての天才──楚攻略の神業

王翦の最大の功績は、紀元前224年、秦の最大の難敵・楚を陥落させたことにある。

このとき彼は兵60万の派遣を自ら強く要求し、それが叶わなければ「老いている」と称して辞退するほど、

「勝算なき戦いはしない」という哲学を貫いていた。

結果、楚を破り、天下統一の最後の扉を開く──まさに“勝利請負人”だった。

■ 息子・王賁との対比──未来を託さなかった父

王翦には、同じく秦の将軍として活躍した息子・王賁がいた。

だが父は、息子を積極的に育てることも、思想を託すこともせず、あくまで「個」として独立した戦略家であり続けた。

この姿勢は、王騎のような“継承”とは対極にあり、

王翦という人物の徹底した孤独と閉鎖性を象徴している。

■ 野心と猜疑の狭間──「もし私が王なら」

『史記・白起列伝』の末尾には、王翦が楚を滅ぼしたのち、「人臣として最も危険な存在」として警戒されていたことが記されている。

その理由は、王翦自身がかつて

「大王が私に百万の兵を預けたならば、私は必ず天下を取るでしょう」

と語ったという逸話にある。

王翦は忠誠ではなく、“自分の利”と“結果”だけを信じていた。

■ 戦は勝った──だが、何も変えなかった

王翦は、戦には勝った。多くの国を滅ぼし、秦を拡大させた。

だが、彼は「制度」や「民」のために何かを残したわけではない。

そこにあるのは、冷たく完璧な戦術と、徹底的な個人主義だけ。

王翦の“最強”は、あくまで「戦場」におけるものであり、「国家」や「思想」には昇華されなかったのだ。

■ 王翦の問い──「勝つだけで、未来は創れるか?」

王翦の強さは否定できない。だが彼の物語が問いかけるのは、

「勝つことだけを追い求めた果てに、何が残るのか」という根源的なテーマである。

この問いは、現代のビジネス・政治・軍事のリーダーにも通じるものであり、

「勝利」そのものを再定義する視点を提供してくれる。

■ 李牧──「正しすぎた知将」の宿命

李牧(りぼく)は、戦国末期の趙国を支えた最後の名将である。

その軍略は極めて冷静かつ理知的であり、「白起亡き後、唯一秦を抑え得た男」として史実にも記録が残る。

だがその「正しさ」は、むしろ彼を滅びへと導いた──。

■ 対秦防衛戦──敵を知り、守る知将

紀元前244年ごろ、李牧は代・雁門郡の太守として匈奴の侵攻を防ぎ、十余年にわたり被害ゼロという奇跡的な戦果をあげた。

その後、趙の首都・邯鄲が秦に脅かされた際、平原君の推薦で大将軍に任命され、

長平の報復を誓った秦軍を何度も撃退する。中でも“肥下の戦い”では、王翦・桓齮らを打ち破り、秦の拡張を一時的に阻止した。

■ 「誠実すぎた」ゆえの死──讒言に抗えず

しかしその後、趙の内政は混乱を極める。

宰相郭開の讒言により、「李牧は功を誇り、謀反の恐れあり」とされて失脚。

史記『李牧伝』には「民は泣き、軍は沈み、国は滅んだ」とある。

つまり李牧の追放・処刑こそが、趙の滅亡の直接原因となった。

それほどまでに、彼は“国そのもの”だったのだ。

■ 正しさゆえの敗北──戦略と政治の乖離

李牧の軍略は、守備に徹した「持久防衛」に特徴がある。

人口・国力に劣る趙では、これが唯一の勝機だった。だが、この“時間を稼ぐ戦い”は政治的には理解されづらく、

郭開のような権謀家たちの目には「消極」と映ったのだ。

結果、理想の戦略は政治の無理解に殺された──まさに“正しすぎた”敗北だった。

■ 李牧の問い──「強さとは民を守る力か、王に従う力か」

李牧は常に民を優先し、国を守る戦を続けた。

だが、最終的に彼は“忠義”に殉じ、自らの首を差し出す。

その姿勢は、軍人としては満点だが、変革者としては0点だったともいえる。

“強さ”の定義を問い直すとき、李牧の人生はひとつのパラドックスを提示する。

「理想を貫いた者は、果たして強いのか、脆いのか──」

■ 楽毅──「戦わずして治める」理想主義の極北

楽毅(がくき)は戦国時代後期、燕国に仕えた将軍でありながら、戦争の本質は“征服”ではなく“統治”にあるという思想を体現した存在だ。

彼の行動・書簡・死にざまに至るまで、儒教的理想と軍略の調和が貫かれており、「知」と「徳」の将として今なお語り継がれている。

■ 合従軍の奇跡──戦わずして70余城を得る

紀元前284年、楽毅は燕・韓・魏・楚・秦の連合軍(合従軍)を率いて、強国・斉をわずか数か月で壊滅させた。

だが注目すべきは、彼が戦闘後に斉の士人や民を虐げず、文化・経済・自治を尊重したという事実である。

彼はただ勝ったのではない。敵国の「心」をも征服した。

■ 『報遺燕恵王書』──史上屈指の“誠意の書簡”

その後、宰相子之の讒言により失脚した楽毅は、祖国を離れ斉に亡命する。

その際、燕の新王に宛てた文書が『報遺燕恵王書』である。そこには、

「私は燕を害す意志なし。ただ先王の恩義に報いたかったまで」

と記され、個人の怒りよりも国家への忠誠を優先する思想が貫かれている。

この文章は後世の儒者・戦略家たちにとって道徳の模範となった。

■ 諸葛亮と劉邦が模範とした“人格”

『史記・楽毅列伝』の記述とその後の儒教的解釈により、諸葛亮(孔明)は「知将の理想像」として楽毅を尊敬していたと伝えられる。

また、劉邦も若き日にその事績を愛読し、「勝って驕らず、負けて恨まず」の精神を楽毅から学んだとする記録もある。

楽毅は単なる戦略家ではなく、“国家と人間のあるべき姿”を示した存在だった。

■ 楽毅の限界──理想が時代を超えられなかった

その高潔さゆえに、楽毅は権謀術数の政治には弱かった。

子之の策謀によって失脚したこと、帰還の機会を得られぬまま亡くなったことは、

「正義の人が生き残れない政治のリアル」を象徴している。

だがそれでも、彼の“死に様”は決して敗北ではなかった。

彼は死をもって「義を全うする」という、別の勝利を得たのである。

■ 楽毅の問い──「戦わずに得たものは、壊されないか?」

戦で勝つよりも、戦を避ける道を選ぶ。

楽毅が掲げたのは、“知による勝利”と“徳による支配”だった。

だが、それは現実の政争に抗えず消されていく運命だった──。

「理想は、時代に抗えるのか?」この問いは、AI時代の今こそ価値を持つ。

勝たずして治める。支配せずして信を得る。その思想こそが、未来の強さの鍵になるかもしれない。

王翦の“自己完結的な最強”に対して、李牧は常に「民のための最善」を目指していた。

では、その視点で全将軍を比較したらどうなるだろうか?

■ 神々が抱える共通の限界──“完璧”はなぜ滅びるのか

彼らは神だった。

戦場を駆け、数万の兵を動かし、歴史のページに深い傷跡を刻んだ。

白起、王騎、王翦、李牧、楽毅──そのいずれもが時代の主役であり、「最強」の冠に最も近づいた男たちである。

だが彼らはすべて、勝った末に滅びた。

正しかったのに、死に追いやられた。

強かったのに、退場させられた。

その理由は一つ──彼らが“完璧すぎた”からだ。

白起は勝ちすぎた。国家すら恐れる「剣」になったとき、君主の手で折られた。

王騎は誇りを貫いた。だがその誇りは、未来のためには「自らを差し出す」ことだった。

王翦は冷徹すぎた。野心は他者と交わらず、未来への遺言も残さなかった。

李牧は正しすぎた。民を守る“信”が、時代の狂気には通じなかった。

楽毅は清廉すぎた。権力と嘘が支配する世界で、義はあまりに儚かった。

皮肉なことに、“強さ”とは“脆さ”と背中合わせだった。

完璧な者は、時代の矛盾を引き受けすぎる。

そして最後は、その矛盾に最も深く傷ついて、静かに退場する。

「最強」とは、勝ち続けた者ではなく、最も深く傷ついた者なのかもしれない。

彼らの姿は、ただの軍神ではない。

勝利の彼方に潜む、“人間の限界”を映した鏡なのだ。

彼らは確かに最強候補だった。

けれど、彼らの“強さ”は、それぞれが属する文脈の中でのみ輝いた。

誰も「全てを変えた」わけではなかった。

——そこに、重大な“空白”が存在する。

第3章:強者たちの“限界”が語るもの──なぜ、誰も歴史を変えられなかったのか

戦場を駆け抜けた彼らは、英雄だった。

だが、真の「時代の転換点」となるには、いくつかの“条件”が欠けていた。

| 名将 | 強さの本質 | 限界・悲劇 |

|---|---|---|

| 白起 | 圧倒的な武力と勝率 | 強すぎたゆえに国に恐れられ、粛清される |

| 王騎 | 武と誇り、美学を兼ね備えた将 | 誇り高すぎたゆえに未来を信に託し、戦死 |

| 王翦 | 冷徹な戦略と実利の体現者 | 野心に閉じこもり、民や理想を顧みなかった |

| 李牧 | 民を守るために理想を貫く者 | 正しすぎた理想が、時代に裏切られた |

| 楽毅 | 征服より統治を選ぶ平和主義者 | 清廉すぎる信念が、政争に飲まれ失脚 |

彼らは「戦場」では無敵だった。

だが、政治・時代・民心という“見えない戦場”では敗者だった。

いくら名将でも、一国の制度や空気、世論には抗えない。

そしてその空気こそが、歴史そのものを作っている。

“戦って勝つ”という力だけでは、何も変えられない。

それは、戦国という時代が最も残酷に証明した事実だった。

つまり──誰一人として、“戦の向こう側”に踏み込めなかったのだ。

強者であっても、導き手ではなかった。

勝者であっても、変革者ではなかった。

ここに、ある種の“時代の矛盾”が浮かび上がる。

あまりにも強く、あまりにも正しい者は、

なぜか「時代」から拒絶されてしまうという、構造的な悲劇。

では、その“矛盾”を越えた存在がいるとすれば?

武ではなく、知でもなく、徳でもなく──

「時代そのものを変える存在」がいるとすれば?

なぜ白起ではなかったのか?

なぜ楽毅ではなかったのか?

その答えは、次章で明らかになる。

「真の最強」とは、“勝ち”を超えて“時代”を変えた者。

第4章:剣なき王──“思想で動かす者”は最強たりえるか

静かに、だが確かに、“剣を持たぬ者”が歩んでいた。

彼は戦わない。

だが、戦場をつくり、武将たちを導き、国の形を変えていった。

その男は、嬴政だった。

戦国最強の将たちは皆、剣を握り、戦場に立ち、血を流しながら「勝利」を得てきた。

だが、中華統一を成し遂げたのは、そのどれとも異なる存在──嬴政だった。

彼の強さは、剣の鋭さではなく、“理想”の強さだった。

中華を統一するという、途方もない夢。

誰も信じず、誰も成し得なかった“時代の統一”を

彼だけが、初めから信じていた。

「夢を語る者が一人でもいれば、国は生き続ける」と。

その夢に、信が命を賭け、昌平君が国を賭けた。

つまり嬴政は、強者を動かす“力の根源”だったのだ。

彼がいなければ、白起も王翦も、李斯も信も──

誰一人、歴史を変える道には立てなかっただろう。

最強とは、自らが動く者ではなく、

“全てを動かす者”のことだったのかもしれない。

■ 「中華統一」は戦ではなく、構想だった

嬴政の最強性は、思想と構想を貫き通す「胆力」にある。

『史記・秦始皇本紀』にはこう記されている──

「海内を一となし、度量衡を正し、文字を統べ、車軌を一にす」

──嬴政は「戦」ではなく「制度」で中華を一つにした。

剣で人を従わせるのではなく、法と制度で人々の“未来”を描いた。

それは李牧のように理想に酔うのでもなく、王翦のように私利にこもるのでもない。

国家の形そのものを「思想」でデザインし、1000年を超える文明の礎を築いたのだ。

■ なぜ将軍たちは果たせなかったのか?

| 将軍 | 評価 |

|---|---|

| 白起 | 勝利の連続の果てに、国に恐れられ自害に追い込まれた。 |

| 王騎 | 戦場の美学を貫いたが、思想の継承には至らなかった。 |

| 李牧 | 時代を救おうとしたが、体制に背かれた。 |

| 王翦 | 勝ちを積んでも、未来に責任を持たなかった。 |

| 楽毅 | 心を得て戦に勝ったが、政治の策謀に敗れた。 |

一方で嬴政は、中華全体を「一つの国家」として統一しようとする“意思”を持ち、それを貫いた。

どれだけ将軍が強くとも、国の未来を変えることはできない。

だが嬴政は、「統一」の定義そのものを、誰よりも深く理解していた。

■ 真の最強とは、“世界を変えた意志”である

「最強」とは何か。

それは単に敵を倒す力ではない。

時代を超えて残る“形”を遺した者こそ、真に最強と呼ばれるのではないか。

その答えは、嬴政の残した制度、中央集権、文字・貨幣・法律の統一にある。

彼がいなければ、今の中国も、国家という概念すらも違っていた可能性がある。

剣なき王こそ、「思想で戦い、時代を制した最強」だったのだ。

第5章:結論──真の最強は、“未来を変える力”である

私たちは「最強」という言葉を聞くと、まず勝つ者、破壊する者を思い浮かべる。

だが、この『キングダム』という物語を読み終えたとき、その定義は静かに崩れていく。

白起は無敗の神将だった。

王騎は戦場の誇りだった。

李牧は理想を信じた。

王翦は冷徹な戦術を積み上げた。

楽毅は魂の軍略を貫いた。

それでも彼らは──「時代」を変えるには至らなかった。

■ 歴史を変えるのは、「力」ではなく「意志」だった

嬴政は剣を持たなかった。

だが、彼の描いた「中華統一」というヴィジョンは、

全ての戦の意味を塗り替えていった。

彼の前に現れたあらゆる将軍たちの強さは、「統一」の手段として回収されていく。

そして彼の生き様そのものが、人間の限界と可能性を静かに語っていた。

「私は戦の果てに、戦のない世界を望む」

──これは理想論ではなく、覚悟の言葉だった。

■ “未来を変える力”こそが、最強の本質である

戦いは、誰にでもできる。

勝利も、訓練すれば手に入るかもしれない。

だが──未来を変えることは、たった一人の「意志」と「思想」からしか始まらない。

それは、剣より重く、時に命より鋭い。

だからこそ、それを貫いた者だけが「最強」と呼ばれるにふさわしい。

■ そして私たちの問いへ

「あなたの“最強”は誰か?」

この問いは、どのように世界と向き合うかという人生の比喩でもある。

破壊か、秩序か、情熱か、冷静か。

あなたが求める“強さ”の正体を知るとき、嬴政という答えは、静かに胸の奥に残っているはずだ。

最強とは、過去を征する者ではなく、未来を拓く者である。

──それが『キングダム』が私たちに遺した、最大の問いなのだ。

🔍 この記事のまとめ

- 「戦えば強い=最強」ではない

単純な武力だけでは、時代や国を動かすことはできない。 - 白起・王騎・王翦・李牧・楽毅──それぞれが“最強”の一面を持つが、限界も抱えていた

勝ちすぎる者は恐れられ、理想を貫く者は時代に敗れる。 - “剣を持たぬ者”こそ、未来を変える力を持つ

武の神々を超える、新たな「リーダー像」の提示。 - 思想・信念・未来への責任が、真の“最強”の条件

「勝つこと」ではなく、「変えること」に価値がある。 - この視点が、キングダムの深層を読み解く鍵になる

▶ 関連記事・あわせて読みたい

U-NEXTは“キングダム完全戦場

31日間無料トライアル付き。つまり今から登録すれば、1カ月間(トライアル期間)は映画もアニメも漫画も――

実質、無料で攻め放題!!さらに戦いを後押しする特典!

初回登録で600円分ポイントプレゼント!

最新巻の漫画購入や有料映画レンタルに即投入できます。

コメント