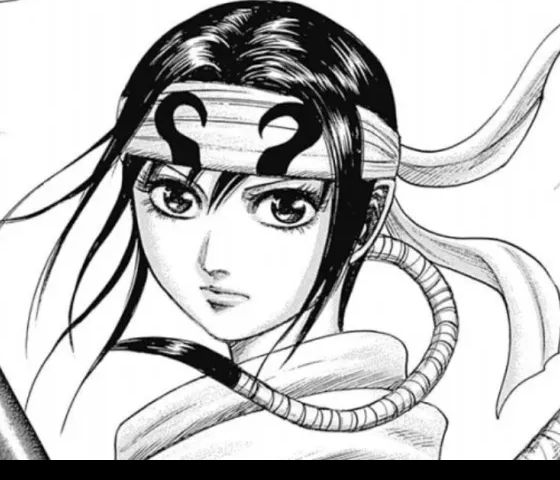

『キングダム』で人気を誇るキャラクター・羌瘣(きょうかい)は、果たして史実に実在したのか?

本記事では、中国正史『史記』に一度だけ登場する「羌瘣」という名前の意味と背景、記録が残されなかった理由や“最期”の可能性を徹底考察。

さらに、飛信隊における彼女の戦歴と、原泰久氏による創作の妙技を重ね合わせ、史実とフィクションの交差点に立つ「羌瘣という存在の真実」を明らかにします。

記録には残らなかった──けれど、物語と読者の記憶に刻まれた将軍・羌瘣。

この記事は、全てのキングダムファンと、羌瘣を愛する人々に捧げる、決定版バイブルです。

📝 この記事を読むとわかること

羌瘣の史実での登場とその背景

『史記』にたった一度だけ登場する「羌瘣」の正体と、その文脈を深く理解できる

“記録から消えた将軍”の謎

なぜ羌瘣は一行しか記録が残されなかったのか?──その可能性を3つの視点から読み解く

『キングダム』の創作との対比

原泰久氏の創作が“史実の余白”をどう埋めたのかがわかる

飛信隊における羌瘣の戦歴

作中で羌瘣がどのような戦いを歩んできたのかが、年表付きで把握できる

“語り継がれる存在”の意味

「実在したかどうか」ではなく「どう記憶されてきたか」を考えるきっかけになる

はじめに──「名前の残らない者たち」に心を奪われる理由

物語において、「語られなかった者たち」を想うというのは、ある種の祈りに近い。

『キングダム』の羌瘣(きょうかい)は、そんな祈りのようなキャラクターだ。

沈黙とともに佇み、誰よりも多くを背負いながらも語らず、それでいて戦場では静かに“意味”を刻んでいく。

彼女のようなキャラがフィクションとして立ち現れる背景には、作者・原泰久氏の「歴史の余白に、人間の物語を注ぐ」という構想力があると思う。

記録には残らなかったけれど、確かに“いたかもしれない”者たち。

その空白を、原氏は想像で埋めるのではなく、「生きた感情」で立ち上がらせていく。

この記事では、羌瘣の史実的なモデルとされる“Qiang Lei”という人物の存在と、その“最後”の記録について解き明かしながら、「語られなかった魂」に光をあてた物語創作の意義を掘り下げていきたい。

羌瘣は実在したのか?──“Qiang Lei”という名前の手がかり

『キングダム』の登場人物・羌瘣(きょうかい)は、その卓越した剣術と静かな情熱で多くの読者の心をつかんできた。

だがその一方で、読者の中にはこんな疑問も浮かぶはずだ──「この人物は実在したのだろうか?」と。

歴史の中で、わずか数文字しか登場しない名前には、ときに途方もない物語が眠っている。

『キングダム』に登場する羌瘣もまた、その一人だ。

文献上、羌瘣(Qiang Lei)の名が記録されているのは、司馬遷『史記・秦始皇本紀』の以下の一節のみ。

二年,王翦・楊端和・羌瘣攻趙,取邯鄲。

これ以外に羌瘣の記録は現存していない

“羌”という姓に込められた周縁性

羌(Qiang)とは、古代中国において西方・西南方に住んでいた異民族系集団の総称であり、秦との関係は時に対立的、時に協力的だった。

つまり「羌瘣」という名は、中原王朝の中枢ではない“外縁から来た将軍”を意味している可能性が高い。

この点は『キングダム』における羌瘣のキャラ設定──山の民、暗殺一族──と完全に符合している。

“瘣”という名の希少性と謎

「瘣」という漢字自体は、現代中国語・日本語の中でもきわめて稀であり、この字が人名に使われた例は史記以外ではほぼ確認されていない。

意味としては「疲れ」「弱る」「くたびれる」といったネガティブなニュアンスを持つが、それをあえて名に用いる文化的背景には、“困難の先にある強さ”を尊ぶ思想が読み取れる。

別系統の史書には見られない

なお、『戦国策』や『資治通鑑』など、同時代・後代の歴史書にも「羌瘣」の名は確認されていない。

これは、彼が中規模の軍事作戦のみに登場した“一回きりの将”である可能性を強く示唆する。

同時に、この断片的な登場は、後世の創作において“語られなかった人生”を補完する余白を残したとも言える。

名が残り、声が残らなかった者へ

記録上の「羌瘣」は、もはや実像を辿ることができない。

けれど、たった一行の記述が残されたということは、「確かに、あの時代を生きていた」のだ。

そのわずかな痕跡に目を留め、想像力という“光”を当てたのが、原泰久氏だった。

そして私たち読者は、フィクションの中で命を与えられた羌瘣の姿に、記録されなかったすべての“名もなき生”の重みを感じるのである。

まず結論から言えば、現在確認されている史料において『キングダム』の羌瘣は、完全な創作キャラクターとされている。

まず結論から言えば、現在確認されている史料において『キングダム』の羌瘣は、完全な創作キャラクターとされている。

だが、非常に興味深いのが『史記・秦始皇本紀』に登場する、「羌瘣(Qiang Lei/チアン・レイ)」という名前の存在だ。

そこには、王翦・楊端和とともに、邯鄲攻め(紀元前229年)に関与した名として、「羌瘣」という名がほんの一行だけ記されている。

性別も、性格も、生い立ちも、何も書かれていない。

だが、だからこそ原泰久氏はその一行の“沈黙”に、あの羌瘣を見出したのだろう。

彼女の存在は、まるで「史実という冷たい石の隙間から芽吹いた一輪の花」のようだ。

戦乱の中で、静かに、強く、誰にも言わず、自分の信じる生を歩む──そんなフィクションが許されるのは、“記録にならなかった将”という余白があったからこそなのである。

\心を燃やした、あの勇姿をもう一度/

/あの感動があなたを待っています\

『史記』における登場と、その“あまりに短い記述”

紀元前229年、秦が趙を攻めた際の記録に、「羌瘣」という名前が一度だけ登場する。

この記述は、司馬遷の『史記・秦始皇本紀』に確認でき、具体的には以下の一文である。

二年,王翦・楊端和・羌瘣攻趙,取邯鄲。

──訳すならば、「始皇二年(紀元前229年)、王翦・楊端和・羌瘣が趙を攻め、邯鄲を落とした」となる。

この記述には注目すべき点が2つある。

1. 王翦・楊端和という“大物”に並ぶ形で、羌瘣の名が記されている

つまりこれは、当時の秦王政(のちの始皇帝)が、国家の命運を懸けた戦いにおいて、「羌瘣」にそれなりの権限・信頼を与えていた証左である。無名ではない、が、有名にもなれなかった──そんな“中間の将”だった可能性が高い。

2. それにもかかわらず、以後の記録が一切残っていない

功績の詳細も、官職も、戦後の消息も何も語られていない。戦国期を代表する一大作戦の成功に加担したはずの名が、“この一行で終わる”ということ自体が、きわめて異質だ。

つまり羌瘣という名は、「たしかにそこに存在したが、あまりに早く記録から消えた者」の象徴なのだ。

歴史書において、このような“一行だけ記された存在”は極めてまれである。

そしてこの“一行の沈黙”にこそ、創作の余白と可能性がある。

原泰久氏がこの名に惹かれ、『キングダム』で主要キャラクターへと昇華させたのは、偶然ではない。

物語が語るべきは「語られなかったもの」なのだという信念が、この一節から浮かび上がる。

| 年代(紀元前) | 史実上の出来事 | キングダムにおける描写 |

|---|---|---|

| 247年頃 | 秦王政(後の始皇帝)が13歳で即位 | 政と信が出会う/物語序盤がスタート |

| 240年頃 | 秦が諸国との抗争を本格化 | 羌瘣が飛信隊に合流し、暗殺一族の過去が描かれる |

| 229年 | 『史記』にて初めて「羌瘣」の名が登場 王翦・楊端和と共に趙の都・邯鄲を攻める |

邯鄲攻略編/羌瘣が副将として作戦に参加 |

| 229年以降 | 羌瘣に関する記録は一切登場しなくなる | 以降も飛信隊の柱として活躍中(作中現在) |

羌瘣の“最後”はどうなったのか?──史実から消えた将軍

『史記』に記された羌瘣の名は、邯鄲攻略の一節をもって完全に姿を消す。

たった一度、国の命運を懸けた戦いに登場したにもかかわらず、以後の記録はゼロ──これが何を意味するのか。勝利に貢献した将であれば、その後も名前が残るのが常だ。

結論から言えば、「羌瘣の最後」に関する一次情報は存在しない。

この事実は、以下の三つの仮説を私たちに示唆する。

💥 戦死説

内容:邯鄲戦中または直後に戦死し、記録が打ち切られた可能性。

根拠:記録は一度きり/激戦地での高い損耗率/他将にも類似事例。

🗣 私見:「戦に命を溶かして名を残さなかった」──それもまた、戦国を生きた将のリアルかもしれない。

🏛️ 粛清・左遷説

内容:秦軍内の政治闘争により、意図的に排除/地方官として静かに引退。

根拠:王翦らによる主導体制への移行期/無言の“記録からの消去”。

🗣 私見:勝ち残るのは“戦場”ではなく“政争”──それが戦国のもうひとつの残酷さでもある。

🌀 名の継承説

内容:他名義で再登場している/別人として記録された可能性。

根拠:羌族系には類似名多数/記録整理時の混同も想定される。

🗣 私見:名前が変わっても、誰かが語れば“生きていたこと”は残る──それが物語の力だと思う。

だが、いずれにしても「羌瘣」という名は、記録の中で静かに幕を閉じている。

その“突然の沈黙”こそが、むしろ創作者の想像力を刺激する。

原泰久氏は、この「名だけ残された存在」に、“言葉なき意思”を宿した。

ただ戦に勝つためではなく、誰かを守るために剣を振るう者としての人格。

それは、史書の中では描かれ得なかった“人間の物語”であり、無名の名将に贈られた、もうひとつの人生なのだ。

そしてこの“物語上の最後”は、読者の中で史実を超えたリアリティを持つようになる。

ここまで見てきたように、『キングダム』に登場する羌瘣は、史実にその名がわずかに残されていた人物──Qiang Lei(チアン・レイ)に、物語の肉付けを施した存在です。

では、原作で描かれた彼女の設定と、史書に記された事実には、どのような違いがあるのでしょうか。

以下に、両者を対比させた一覧を示します。

| 項目 | キングダムでの設定 | 史実 |

|---|---|---|

| 名前 | 羌瘣(きょうかい) | Qiang Lei(羌瘣)と同じ名前が『史記』に登場 |

| 性別 | 女性(シユウ族の剣士) | 記述なし/一般的に「Qiang Lei」(チアン・レイ)は男性名 |

| 出自 | 暗殺集団「シユウ」出身の復讐者 | 出自不明/記録なし |

| 軍歴・戦績 | 飛信隊副将として戦功多数、将軍昇進 | 『史記』にて邯鄲攻めに名が登場(詳細不明) |

| 性格・人物像 | 寡黙で情に厚く、戦いに美学を持つ剣士 | 人物像の記述は一切なし |

| 最期・引退 | 作中ではまだ描かれていない | 邯鄲攻め以降の記録なし/消息不明 |

📛 名前と存在

キングダム: 羌瘣(きょうかい)として主要キャラに設定

史実: 『史記』に「Qiang Lei(羌瘣)」という名前が一度だけ登場

🧬 性別・人物像

キングダム: 女性剣士・暗殺一族出身で復讐を背負う

史実: 性別・経歴不明、人物描写は一切なし

⚔️ 軍歴と活躍

キングダム: 飛信隊副将→将軍へ昇進、数々の戦功を挙げる

史実: 邯鄲攻めに名があるが詳細不明、以降消息なし

🌌 歴史の“余白”を生きる者

羌瘣は「記録に残らなかった存在」に対して、物語が与えた“もう一つの人生”。

原泰久氏の創作によって、史書では語られなかった“人としての魂”が呼び起こされた。

このように、『キングダム』の羌瘣は史実の記録とは大きく異なる点が多いものの、その“記録されなかった人生”に想像の息を吹き込むという点において、まさに「物語で救われた存在」と言えるでしょう。

\心を燃やした、あの勇姿をもう一度/

/あの感動があなたを待っています\

記録から消えたその後──“物語の中”で生きる羌瘣

史実の中では邯鄲戦のわずか一行を最後に、羌瘣の名は姿を消す。

だが『キングダム』の中では、そこからが彼女の本当の物語だった。

戦う理由、守る意味、命を預ける覚悟──そのすべてを、彼女は「飛信隊」という集団の中で育ててきたのだ。

ここで、そんな羌瘣の歩みをもう一度たどってみたい。

史書には記されなかった“もう一つの戦歴”を、年表としてまとめてみよう。

| 戦い | 活躍内容 | 特筆ポイント |

|---|---|---|

| 馬陽の戦い(VS龐煖) | 初登場/暗殺術で信をサポート | 飛信隊との縁が始まる |

| 対呉慶戦(魏) | 小隊長として初の指揮 | 部隊運用の才を発揮 |

| 山陽攻防戦(魏) | 復讐の旅から復帰/副長へ昇格 | “自分の意志で戦う”へと転換 |

| 対龐煖・朱海平原戦 | 飛信隊の要として活躍、李牧軍を翻弄 | “信を守る剣”として覚醒 |

| 対扈輒戦(斉攻め) | 独自部隊を率い、戦術で勝利 | 将軍任命の布石となる戦果 |

| 邯鄲攻略戦(VS趙) | 作中でも歴史的転換点/副将として参戦 | 史記で実名登場する史実戦と重なる |

こうして振り返ると、彼女の戦いは「勝つため」だけのものではなかった。

信を支え、仲間を守り、自らの人生と和解する──誰かの人生に触れながら強くなっていくその歩みは、まさに“物語を生きる”ということだったのだと思う。

だからこそ、たった一行の史実が、これほどまでに読者の心を動かす物語に昇華されたのだろう。

名が残るかではなく、想いが残るか。

羌瘣というキャラクターは、その問いを、静かに私たちに投げかけている。

“記録されなかった”者を描く意味──物語が与える存在の証明

歴史とは、勝者と大人物の物語であり、それゆえ多くの命は記録からこぼれ落ちる。

しかし、フィクションにはその“こぼれ落ちた命”に光を当てる力がある。

羌瘣というキャラクターは、まさにその象徴だ。

彼女の人生には、王族の血筋もなければ、輝かしい官位もない。

けれど彼女は、自分の“選んだ行動”によって人々の記憶に残っていく。

そのひとつひとつの選択──剣を取る理由、仲間を守る覚悟、孤独を引き受ける勇気──が、「無名の将」を「心に残る人物」へと変えていく。

それはまるで、Qiang Lei(チアン・レイ)という無名の将が、物語を通して「ひとりの人間」として記憶されていくような過程でもある。

原泰久氏の描く『キングダム』には、そうした「記録されなかった者へのまなざし」が随所に宿っている。

これは、原泰久氏が物語に託したひとつの倫理だと思う。

つまり、歴史が拾わなかった魂を、物語が引き受けるという姿勢だ。

私たち読者が羌瘣に惹かれるのは、彼女が“有名人”だからではない。

歴史の静寂に抗うように、自分の生を刻んだ者だからこそ、心が動かされるのだ。

語られなかった者を語る──その姿勢こそが、物語の倫理であり、読者の魂を震わせる源なのだ。

\心を燃やした、あの勇姿をもう一度/

/あの感動があなたを待っています\

まとめ──“いなかった”ことが語り継がれるという奇跡

歴史は、勝者の名を記す。

そして多くの者たちの名は、記録にすら残らず、ただ静かに消えていく。

『史記』において、羌瘣の名が登場するのは、ただ一度──それも、たった一行だけ。

性別も、功績も、最期も記されていないその記録に、私たちは本来なら何も見出せないはずだった。

だが、原泰久氏はその“余白”に、壮絶な生き様を宿らせた。

羌瘣というキャラクターは、ただのフィクションではない。

歴史に取りこぼされた名もなき者たちの声を、あの沈黙の中から拾い上げ、「語られなかった生の重み」として描いた。

剣を握る理由。誰かを守りたいという祈り。

それらすべてが、ひとつの戦歴として刻まれていく。

たとえ記録には残らなくとも──読者の記憶に、確かに生きている。

史実と創作。そのあいだで揺れながら、私たちはこう思うのだ。

「実在したかどうか」ではなく、「語り継がれるに足る生き方だったかどうか」が大事なのだと。

そして今もなお、ページをめくるたびに彼女は現れ、静かに剣を構えている。

それはきっと、歴史の隙間に宿る、もうひとつの“真実の生”なのかもしれない。

📝 この記事のまとめ

- 『史記』に羌瘣の名前が登場するのは、たった一行のみ

- 「羌」は西方の異民族を示す姓で、中華王朝周縁の存在を意味する

- 「瘣」は非常に稀な漢字であり、実在した可能性を裏付ける名でもある

- 史実ではその後の記録がないが、『キングダム』では飛信隊副長として活躍

- 作中での戦歴は、“自分の意志で生きた戦い”の記録となっている

- 原泰久氏の創作は、史実の余白を“物語”で照らす行為

- 実在よりも「どう記憶され、語られるか」こそが羌瘣の本質

U-NEXTは“キングダム完全戦場

31日間無料トライアル付き。つまり今から登録すれば、1カ月間(トライアル期間)は映画もアニメも漫画も――

実質、無料で攻め放題!!さらに戦いを後押しする特典!

初回登録で600円分ポイントプレゼント!

最新巻の漫画購入や有料映画レンタルに即投入できます。

コメント